介護のこと

介護のこと 母の日

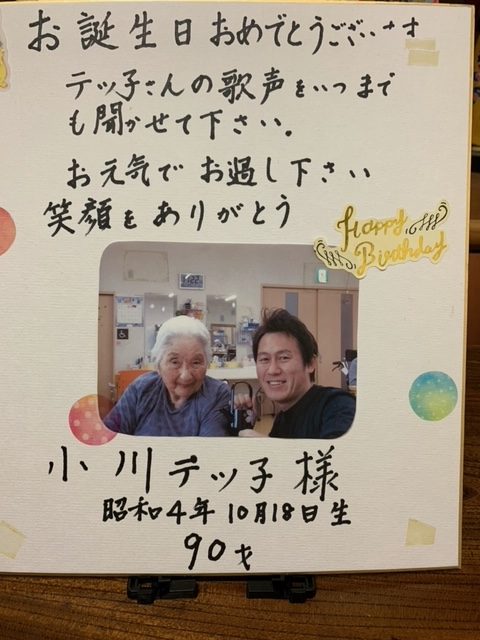

今年も母の日が近づいてきました。 両親がまだ、自宅で生活出来ていた時は、何かしらのプレゼントと、二人とも大好きな16区のケーキ「オペラ」を、誕生日・母の日・父の日には欠かさず用意して、紅茶とともに楽しんだものです。父は認知症だけではなく色々な持病があったため、入退院を繰り返しており、居住スペースとして、施設にいるというよりも殆どが晩年はベッドの上で寝たきりで過ごしました。食事もままならなかったので、誕生日や父の日と言っても、結局はパジャマ等ばかりがプレゼント(?)になりました。母は脳梗塞の後遺症のため自宅までの階段を物理的に昇降できなくなり、結局早めに施設に入居しました。認知症による周辺症状も治まっており、入居時からしばらくは、ずっと穏やかに笑顔を絶やさず過ごしました。 左上の写真 コロナ前だったので、直接カーネーションを持って行きました。「お母さんありがとう」のプレートを持って私とおさまっています。コロナ禍は、残念ながら面会できなかったので、母の日に届くように花屋さんに注文して送っていました。 左下の写真。険しい表情ですよね? 昨年の5月です。 その年の1月、私は施設から呼び出しを受...